화학물질 관리만 제대로 했어도 가습기살균제‘살인’막았다

2013년4월17일자 경향신문 기사입니다.

ㆍ기술표준원, 제품 허가 과정서 안전성 검증 안해

ㆍ원료와 제품 제조사 간 유해성 정보 공유도 안돼

수백명의 사상자를 낸 ‘가습기 살균제’ 사건은 처음부터 막을 수 있었다. 그러나 화학물질의 독성을 무시했던 제조업체와 관리에 안이했던 정부는 그 기회를 번번이 무시했다.

1994년 국내 회사가 처음으로 가습기 살균제를 개발했다는 소식이 신문에 보도됐다. 당시 업체는 “독성실험 결과 인체에 전혀 해가 없다”고 밝혔다. 그러나 결과적으로 한국에서 ‘세계 최초’로 만들어진 가습기 살균제로 인해 최소 10명(질병관리본부)에서 112명(환경보건시민센터)이 사망했다. 그 사이 정부의 각 부처와 제조업체들에선 무슨 일이 있었던 것일까.

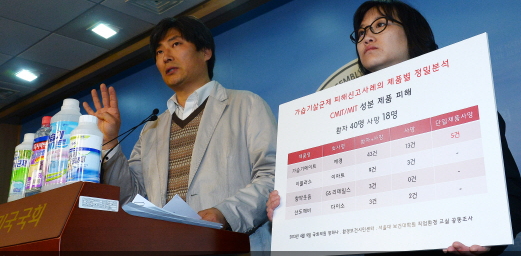

장하나 민주통합당 의원(오른쪽)과 최예용 환경보건시민센터 소장이 지난 9일 서울 여의도 국회 정론관에서 가습기 살균제의 제품별 피해 실태와 정부의 피해조사 진행 과정을 설명하고 있다. | 뉴시스

처음 가습기 살균제가 제품으로 허가받을 당시 해당 업무의 소관은 현 산업통상자원부의 기술표준원이었다.

산업부는 “우리가 허가해준 건 가습기 살균제가 아니라 세정제였다”고 말했다. 산업부 김필구 제품안전정책국장은 “당시 (업체가) 세정제로 신고해서 허가를 했던 것이지 살균제로 허가를 해줬던 게 아니다”라며 살균제에 대한 허가와 관리 책임이 어디에 있는지는 “모른다”고 답변했다. 그러나 질병관리본부 측은 “세정제와 살균제는 사실상 같은 의미이며, 살균제가 기술표준원의 허가 대상에서 제외된다는 건 어불성설”이라고 말했다. 출발부터 안전성 검증장치는 없는 것이나 마찬가지였고, 소비자들은 “한국 최초 개발” 같은 업체의 광고문구에 현혹될 수밖에 없었던 것이다.

가습기 살균제의 비극을 막을 기회는 또 있었다. 질병관리본부의 폐손상조사위에 참여하고 있는 이종현 박사(네오앤비즈연구소)가 쓴 ‘한국에서의 가습기 살균제 치명적 오용’이라는 학술논문을 보면 미국 환경보호청(EPA)은 1998년 MIT 물질의 유해성 평가보고서를 냈고 여기에는 흡입독성에 대한 내용이 담겨 있다. 이 박사는 경향신문과의 통화에서 “미국에서는 이 물질을 농약처럼 관리하고 일정 기간마다 재등록하게 해 다시 사용할지 말지를 결정한다”면서 “이 보고서에는 흰쥐에게 흡입 노출을 시켜본 결과 코 부근에서 현미경으로 병변이 확인됐다는 독성실험 내용이 인용돼 있다”고 설명했다.

이 박사는 “이때의 병변은 지금 문제가 된 폐손상과는 다르고 일정 농도 이하면 괜찮다는 내용도 포함돼 있었다”면서 “그러나 실험용 흰쥐와 사람 간에는 민감도 등 차이가 있을 것이기에 (가습기 살균제에 인간이) 어떻게 반응할지는 모르는 것”이라고 설명했다. 1998년 미국 환경보호청의 공식 자료는 화학물질을 관리하는 정부와 이를 만드는 업체에 일종의 ‘경고’로 작용할 수는 있었던 것이다.

업체들은 이 보고서를 얼마나 의미 있게 살펴봤을까. CMIT/MIT를 주성분으로 하는 ‘가습기메이트’를 만들었던 애경 측은 보고서 검토 여부에는 즉답을 피하면서 “원료는 SK케미칼을 통해 구입했고 당시 100여차례의 임상실험을 통해 안전성이 확인됐다는 설명을 들었다”고 답변했다. SK케미칼 측은 “당시 미국 환경보호청 자료를 검토했는지는 확인하기 어렵지만 미국의 한 연구기관에서 안전성이 입증된 상태였다”고 밝혔다. 그러나 어떤 연구기관인지는 “확인 중”이라고만 답했다.

산업부 역시 MIT 성분의 흡입독성 보고서를 허투루 보기는 마찬가지였다. 산업부 측은 “화학물질은 어느 것이나 어느 정도 독성이 있다”면서 “문제는 인체에 유해하냐, 즉 위해성 여부인데, 이것은 환경부가 전문적 검토를 해줘야 한다. 우리는 환경부로부터 그런 전달을 받지 못했다”고 말했다.

가습기 살균제가 대중화된 것은 한국뿐이라고 전문가들은 말한다. 한국환경보건학회지에 지난해 실린 ‘가습기 살균제 피해사건과 교훈’(최예용·임흥규·임신예·백도명)을 보면 다른 나라에서 생활제품으로 가습기 살균제를 사용하는 경우는 아직까지 보고되지 않고 있다. “미국이나 유럽 같은 선진국에선 아마 한국과 같은 형태의 가습기 살균제를 만들어 팔려고 해도 (정부로부터) 걸러졌을 것”(이 박사)이라는 지적이 뼈아픈 이유다.

정부조차 화학물질 안전관리의 미비를 인정하고 있다. 환경부는 진보정의당 심상정 의원실에 보낸 화학물질의 등록·평가·관리 법률 관련 답변서에서 “가습기 살균제의 흡입독성에 관한 유해성 정보가 화학물질 제조자(원료 제조자)와 사용자(제품 제조회사) 간 공유됐다면 사고를 미연에 방지할 수 있었을 것”이라고 실토했다. 결국 ‘가습기 살균제’라는 괴물의 탄생은 뻥 뚫린 한국의 화학물질 관리 실태를 비극적인 방식으로 일깨워준 셈이다.